TV zwischen Show und Vierter Gewalt

Einführung von Günther Selichar vom 6. November 2025

Sie gestatten mir, dass ich mich an mein Script halte, um in meiner Einleitung nichts zu vergessen, denn im Filmmuseum gibt es etwas nicht, das beim Fernsehen Standard ist: einen Teleprompter.

Wir leben heute in einer Mediengesellschaft, die sich wie eine zweite Haut um uns gelegt hat und die uns in ein weltweites Informations- und Kommunikationsnetz eingespannt hat, das uns so viele Informationen wie noch nie zur Verfügung stellt, aber es auch so schwierig wie nie macht, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Dieses Metauniversum ist eine Interpretationsmaschine, die sich über lange Zeit, mit dem Beginn der ersten Zeitungen im frühen 17. Jh. bis zur Erfindung der Photographie und des Kinos im 19. Jh., des Radios und schließlich des Fernsehens bis zum Internet im 20. Jh. und den „sozialen“ Medien im 21. Jh. entwickelt hat. Es wurden Werkzeuge erfunden, die uns den Blick auf die Welt und in die Ferne ermöglichen und verbessern, die aber im Begriff sind, uns heute über den Kopf zu wachsen, wo Orientierung der Desorientierung weicht, denn die Reflexion über das Funktionieren dieser Werkzeuge im Verhältnis zu ihrer Berichtsfunktion ist nicht im selben Masse mitgewachsen.

Fragen in Bezug auf Massenmedien haben mich von Beginn meiner künstlerischen Tätigkeit an beschäftigt, was auch dann später dazu führte an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, zum ersten Mal an einer Kunsthochschule, eine Klasse zu gründen, die sich mit diesem Schwerpunkt unserer „zweiten Wirklichkeit“ beschäftigt: den Massenmedien – oder ist es doch nicht schon unsere erste Wirklichkeit? Mass Media Research und Kunst im medialen öffentlichen Raum standen dort im Mittelpunkt.

In diesem Rahmen habe ich den mittlerweile großen Pool an (Spiel-)Filmen, die ich über die Jahre zusammengetragen hatte und die sich mit Zeitungen und Zeitschriften, Fotografie, Kino, Radio, Fernsehen, Internet und Werbung befassen, für meine Studierenden zum Einsatz gebracht. Eine zweite Möglichkeit bot sich vor gut zwei Jahren, als ich parallel zu meiner Personale im Salzburger Museum der Moderne, im Salzburger Das Kino, eine kleine Filmreihe zum Thema kuratieren konnte, die mit einem Gespräch zum Thema zwischen Alexander Horwath und mir eingeleitet wurde. Daher freut es mich besonders, jetzt diese Reihe hier im Filmmuseum zum Thema „Fernsehen“ umsetzen zu können.

Diverse Aspekte, die wir heute in punkto Massenmedien angesichts der Lawine von sogenannten „sozialen“ Medien und künstlicher Intelligenz diskutieren, wie „Fake News“ oder „Manipulation“, usw. sind eigentlich nicht neu, sondern existieren seit es Massenmedien gibt, denn Medien sind immer getrieben von Ideologie und Ökonomie der sie jeweils Besitzenden, von Selektion und Interpretation, ja im schlimmsten Fall von Propaganda, Desinformation und Verleumdung gewesen. Aber sie können im besten Fall auch einen Raum für einen öffentlichen Diskurs, ja den eigentlichen öffentlichen Raum heute, erzeugen, der zur sogenannten „Vierten Gewalt“ im Staat ermächtigt, um als Korrektur der Politik und der res publica demokratiestützend zu wirken. Die genannten Punkte und vieles mehr versucht diese Filmreihe im Falle von Fernsehen abzubilden.

Technologisch und strukturell hat das Medium TV einen weiten Weg zurückgelegt, von ersten Experimenten zur Bildübertragung bereits im 19. Jh., die dann vor rund hundert Jahren schließlich gelungen ist. Von den ersten öffentlichen Fernsehstuben im Rahmen der Berliner Olympiade in den 1930er Jahren bis zur Verbreitung der schwarzweißen Empfangsgeräte für den privaten Haushalt in den 40er und 50er Jahren, der Einführung des Farbfernsehens Ende der 60er Jahre (in den USA bereits in den 50ern), dem Beginn des Privatfernsehens neben dem bisherigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk 1984 in Deutschland und in Österreich erst 1997 und damit dem Beginn der Option des Zappens, der Erweiterung auf das 24-Stunden-Programm, der Einführung des Kabel- und Satellitenfernsehens bis hin zur Digitalisierung und Vernetzung mit den neuesten Medien; dabei fand auch eine zunehmende Spartenkonzentration und Fragmentierung statt, die heute kaum ein Spezialinteresse vernachlässigt, wenn man aus hunderten und tausenden Kanälen rund um die Welt auswählen kann. Diese Fragmentierung zeigte sich auch daran, dass sich immer mehr Geräte innerhalb eines Haushaltes befanden, was das ursprünglich gemeinsame TV-Erlebnis innerhalb von Familien ebenso zerteilte.

Je länger man darüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass es das Fernsehen eigentlich nicht gibt, ich fühle mich daher eher an einen Besuch im Spiegelkabinett des Wiener Praters erinnert, wo man in einem Labyrinth von Zerrspiegeln seine Orientierung und auch den möglich einzigen Spiegel sucht, der einen wohl am ehesten zutreffend wiedergibt.

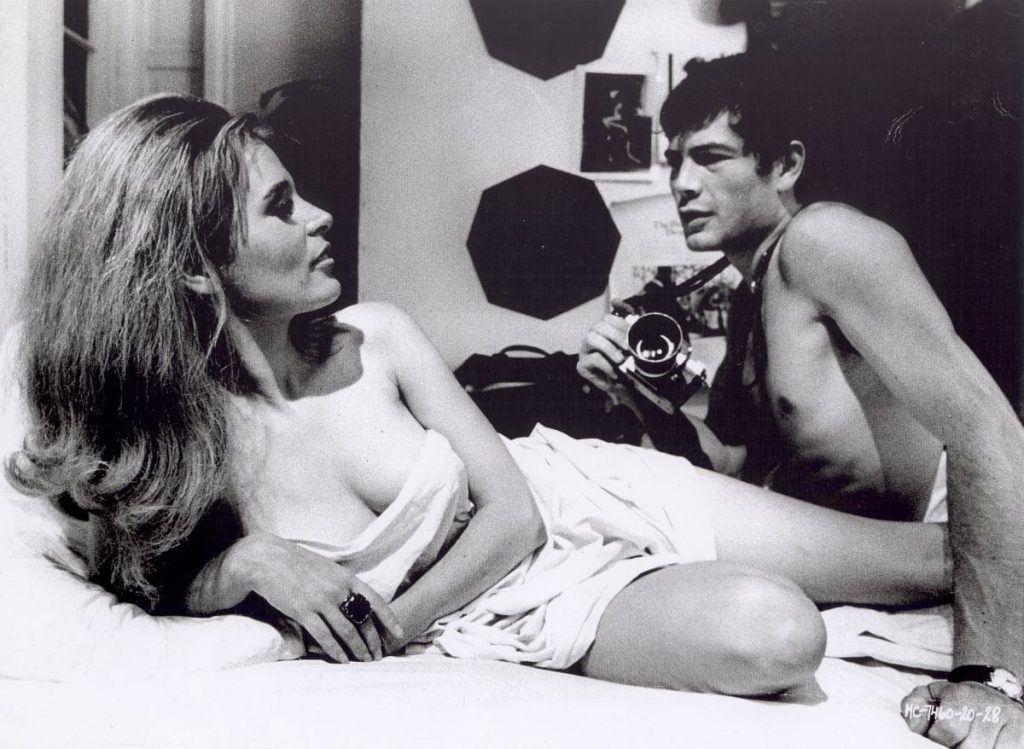

Sie werden sich vielleicht fragen, wie es zu dieser Filmauswahl und auch zu diesem Zeitfenster gekommen ist, das sich ca. zwischen Ende der 1960er Jahre und dem Beginn der 2000er Jahre befindet, denn schließlich gibt es schon vorher eine Reihe wichtiger Filmbeiträge zum Thema: Aus den 30er Jahren kennen wir eine Reihe von Science-Fiction-Filmen, die das zukünftige Medium TV imaginieren und vor allem dann in den 50ern finden sich wichtige Beispiele, wie etwa Elia Kazans Face in The Crowd von 1957, der die Veränderung der politischen Kommunikation und vor allem der Wahlkämpfe durch das neue Medium in den USA eindrucksvoll vorführt.

Wir haben allerdings zwei Filme in der Reihe, die sich auf interessante Ereignisse der Fernsehgeschichte in den 50er Jahren beziehen: Robert Redfords Quiz Show (1994) arbeitet einen Skandal in diesem Bereich auf und George Clooneys Good Night, and Good Luck (2005= bezieht sich auf die unrühmliche McCarthy-Ära in den USA.

In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte sich Fernsehen gegenüber bisherigen Leitmedien wie Kino, Radio und Zeitungen endgültig durchgesetzt, die es teilweise auch verschluckt aber nicht beseitigt hatte, die Verbreitung war weltweit, schon 1960 besaßen 87% der US-Amerikaner ein Fernsehgerät, heute sind es übrigens 97%. Der österreichisch-deutsche TV-Moderator der Sendung „Was bin ich?“, Robert Lembke, fasste das in einem Bonmot zusammen: „Aus dem Familienkreis war ein Halbkreis geworden“.

1969, und das markiert den ersten Film der Reihe – Medium Cool von Haskell Wexler – war ein besonderes Jahr in dieser Hinsicht: die Übertragung der ersten Mondlandung, des bisher größten Live-Berichts der Geschichte war ein Fernseh-Ereignis in einem quantitativ bisher ungesehenen Ausmaß. Geschätzt eine halbe Milliarde Zuseherinnen und Zuseher verfolgten dieses Ereignis einer bis zu rund 30 Stunden dauernden Live-Übertragung mit, rund 50% der damaligen Fernsehsender waren zugeschaltet.

Der jüngste Film der Reihe stammt von 2005, der Zeit knapp vor Einführung der ersten Smartphones und auch der ersten „sozialen Medien“, welche das Fernsehen in einem weiteren Schritt nach Erfindung des Internets, in ein anderes mediales Bezügenetz versetzte.

Anders ausgedrückt ist das angesprochene Zeitfenster diese Periode, wo Fernsehen das unangefochtene Leitmedium darstellte, das es zwar auch heute noch ist, vor allem auch, wenn man die westliche Perspektive verlässt, aber sich zunehmend auf eine andere kannibalistische Medienumgebung einstellen muss – so wie das Fernsehen Anfang der 50er Jahre Aspekte von anderen Massenmedien übernommen hat, wird es heute selbst, wie andere Medien auch, vor allem von „sozialen“ Medien und künstlicher Intelligenz, von Algorithmen ausgesaugt und in eine Existenzkrise gebracht.

Auch die Unterscheidung „hot“ und „cool“ von unterschiedlichen Medien stammt aus den 60er Jahren, als der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan in seinem erfolgreichen Buch „Understanding Media – The Extensions of Man“ (1964) unterschiedliche Massenmedien danach kategorisierte, je nachdem wie die Notwendigkeit der weiteren Ergänzung durch Rezipient*innen angelegt ist: So bezeichnete er den Film wegen seiner konzentrierten Abgeschiedenheit des Kinosaales, und das sehen wir hier im „unsichtbaren Kino“ sehr gut, als heißes Medium (wie übrigens auch das Radio), weil die Ergänzungsnotwendigkeit gering ist. Das Fernsehen hingegen, welches oft in sehr kontextuellen, lauten, nicht immer konzentrierten, oft beiläufigen Betrachtungsumgebungen stattfindet, bezeichnete er als „kaltes“ Medium (wie übrigens auch das Telefon).

Unabhängig davon, ob man diese Kategorisierung heute noch für zutreffend erachtet oder nicht, war das der Hintergrund für den Titel der Filmreihe Hot on Cool, wo es ja darum geht, dass der „heiße“ Spielfilm über das „kalte“ Medium TV, ein Massenmedium über ein anderes, nachdenkt. Diese spezielle Verhältnismäßigkeit zwischen Film und TV, die Konkurrenz zwischen den beiden, erzeugt eine spezielle Reibung und Erkenntnis. Man denke nur daran, dass die Kinoindustrie ab den 50er Jahren durch das neue Massenmedium TV unter enormen ökonomischen Druck geraten ist, was sogar Boykotte zur Folge hatte für diejenigen, die im „Feindesmedium“ TV schauspielerisch tätig waren. Nicht zuletzt erinnere man sich an die Erfindung von CinemaScope und Panavision in Farbe, visuell spektakuläre Nachjustierungen des Kinoerlebnisses, die in dieser für das Kino neuen Situation quasi als Gegenschlag aufgetaucht sind. Und die technologische Entwicklung von Bildschirmen fand ebenso in diesem Kontext statt, weil durch die zunehmend großen Medienkonglomerate zwecks maximaler Verwertung entsprechende Bildschirme benötigt wurden um alle medialen Produkte adäquat zeigen zu können.

Natürlich haben sich eine ganze Reihe von Filmregisseuren an diesem Verhältnis Film/TV intensiv abgearbeitet, Jean-Luc Godard, Peter Watkins oder Michael Haneke (von dem wir auch einen Film vorführen), um nur einige zu nennen. Umgekehrt haben einige sehr bekannte und auch spätere wichtige Filmregisseure wie Sidney Lumet, dessen Werk Network (1976) wir zeigen, oder John Frankenheimer (von dem es ebenfalls zwei Filme gibt, die in die Reihe passen würden: The Manchurian Candidate von 1962 und Seven Days in May von 1964) ihre Karriere beim Fernsehen begonnen. Auch Alfred Hitchcock war sich nicht zu schade, im Fernsehen erfolgreiche Serien umzusetzen.

Sie werden also eine Reihe von Filmen sehen, wo immer wieder die Frage des Vertrauens innerhalb einer Veröffentlichungsgesellschaft angesprochen ist oder umgekehrt die Verantwortung der Publikation an sich thematisiert ist.

Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu den beiden Werken sagen, die Sie heute Abend sehen werden:

In den amerikanischen Kinos der 50er Jahre war es üblich vor einem Film neben einem Werbeblock und einer Wochenschau auch ein, zwei Kurzfilme zu zeigen, u.a. Tex Averys Cartoon T.V. of Tomorrow (1953). Wir verzichten zwar auf Werbung und Wochenschau, zeigen aber ein kurzes Video:

GT Granturismo ist ein Werk, welches ich gemeinsam mit meiner Frau Loredana vor 25 Jahren gemacht habe und das wie bei einem Großkonzert als Vorgruppe zum Hauptfilm fungiert. Granturismo hatte die Premiere 2001 bei den Filmfestspielen der Biennale Venedig in der Reihe „Nuovi Territori“, in der damals auch das filmische Gesamtwerk von Guy Debord – Stichwort „Die Gesellschaft des Spektakels“ – zum ersten Mal gezeigt wurde, wahrscheinlich war das kein Zufall. Seither wurde die Arbeit über einhundertmal auf Film- und Videofestivals und vor allem in vielen Ausstellungen quer durch Europa, die USA, Mexiko und China zu unterschiedlichen Themen vorgeführt.

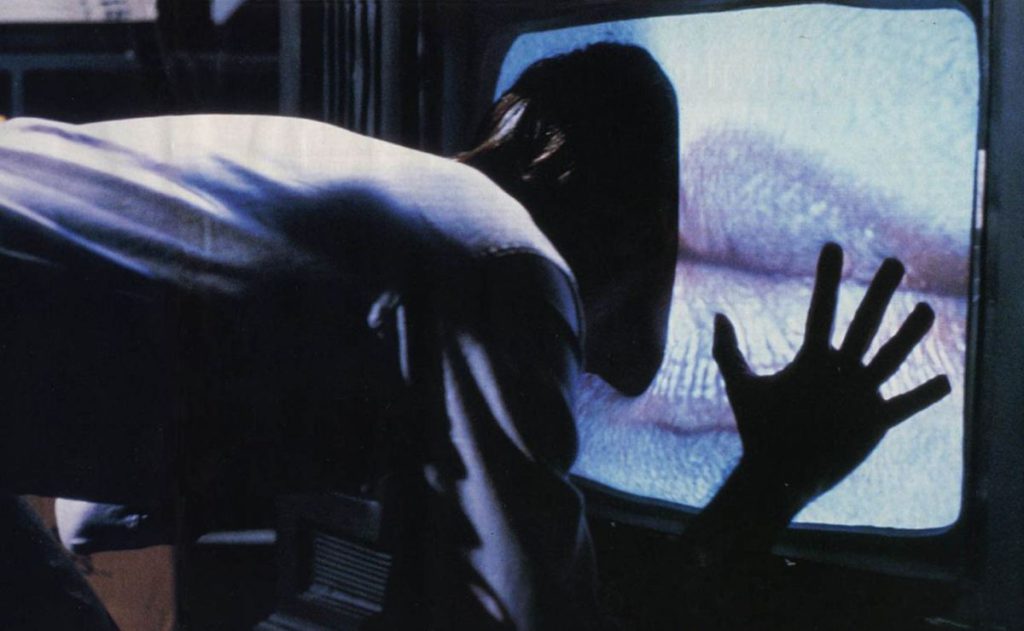

Der Titel der Arbeit spricht über bestimmte Arten von Autos und eine bestimmte Art des Reisens, aber auch über ein bekanntes Computerspiel und thematisiert angesichts einer alltäglichen Erfahrung beim Autofahren einen essentiellen Aspekt medialer Wahrnehmung, nämlich den Voyeurismus andere Lebewesen beim Sterben zu beobachten: eben Death Watch (1980). Und das ist der Titel des Hauptfilmes heute, ein Werk des französischen Regisseurs Bertrand Tavernier, und genau das ist es auch was in diesem Film zu sehen ist, die Beobachtung des Lebens zum Tode und des Leidens einer in diesem Falle Protagonistin, die sich mit dieser Rolle nicht abfinden will.

Tavernier ist ein sehr vielfältiger Regisseur, der sein Handwerk u.a. als Regieassistent bei Jean-Pierre Melville erlernte und der einerseits für die Bearbeitung von historischen Themen bekannt ist, aber auch durch herausragende Filme, die nicht unbedingt eine thematische rote Linie bilden, geschätzt wird, und davon möchte ich unbedingt zwei Werke erwähnen:

Coup de Torchon (Der Saustall, 1981), ein Jahr nach Death Watch gedreht, mit legendären SchauspielerInnen besetzt wie einem brillanten Philippe Noiret (den wir in dieser Reihe in Masques, einem Film Claude Chabrols von 1987, sehen werden) und der ebenso brillanten jungen Isabelle Huppert, einer bitterbösen Satire über den französischen Kolonialismus. Oder L.627 (1992) z.B., einem Film über eine Einheit der Pariser Polizei.

Tavernier bemerkte einmal in einem Interview: „Ich liebe es Menschen zu filmen, die etwas betrachten“. Und genau das zeigt er uns auch in Death Watch, der die dystopische Zukunft einer Art Fernsehen vorführt, welches erst Jahrzehnte später unter dem Begriff „Reality TV“ zu einer neuen Fernsehkategorie werden sollte. Er macht dies aus der Perspektive der späten siebziger Jahre auf Basis eines Stoffes des britischen Schriftstellers David Compton.

„Televison did not really exist before Death Watch“ ist auf einem Billboard zu lesen, die diese zynische Show bewirbt. Diese Thematik wird noch einige Male in anderen Filmen der Reihe auftauchen, so z.B. im Schwerpunkt zur Kurzgeschichte des amerikanischen Autors Robert Sheckley „The Price of Peril“, welche wir in zwei Umsetzungen zeigen werden: Das Millionenspiel (1970) von Tom Toelle/Wolfgang Menge und Le Prix du danger (1983) von Yves Boisset.

Darüber hinaus zeigt Death Watch auch ein heute sehr aktuelles Thema, nämlich die Verbindung von Mensch und Maschine, des mechanischen Sehens, was ein zentrales Moment in der Geschichte der visuellen Massenmedien ist.

Wir sehen dies und mittels eines Aufgebots an außergewöhnlichen Schauspielerinnen und Schauspielern: Romy Schneider, Harvey Keitel, Harry Dean Stanton, Vadim Glowna, Thérèse Liotard, Max von Sydow und Bernhard Wicki. Death Watch lief 1980 im Wettbewerb der Berlinale, bekam dort aber keinen Preis. In Frankreich war der Film 1981 fünffach für einen César nominiert. Wir sehen den Film, da keine 35mm-Kopie mehr verfügbar ist, als gezogenes DCP (Digital Cinema Package) in englischer Originalfassung.

Und, man muss es ja nicht so radikal sehen wie Hans Magnus Enzensberger, der einmal sinngemäß meinte: „Man muss das Fernsehgerät ausschalten um einzuschalten“, aber vielleicht kann man das Gerät ausschalten und in den nächsten Wochen einige Male im Filmmuseum einschalten, um sich diesem spannenden Verhältnis Spielfilm zu Fernsehen zu widmen.

Die von Günther Selichar kuratierte Reihe Hot on Cool ist von 6. bis 27. November 2025 im Filmmuseum zu sehen.