Paris, 17. Mai 2017

Gary Vanisian: Bis auf Ihren Kurzfilm Léon la lune (1956) und Ihren ersten Langfilm La vie à l’envers (1964) könnte man alle Ihre Filme zum Genrekino zählen. Haben Sie schon in Ihrer Kindheit und Jugend Krimis oder Phantastik gelesen, überhaupt Genreliteratur?

Alain Jessua: Tatsächlich nicht viel. Der phantastischste Autor meiner Jugend war, würde ich sagen, Kafka. Bei ihm ist das Besondere, dass er die Realität nur ganz leicht anstößt, anschubst, und sie dadurch zur Phantastik wird. Es gibt eine unvollendete Erzählung von Kafka, sie heißt „Blumfeld, ein älterer Junggeselle“. Die Hauptfigur ist ein Angestellter, der jeden Abend in seine kleine Junggesellenstube zurückkommt, bis er einmal seinen Schrank öffnet und zwei hüpfende Tischtennisbälle entdeckt, die ihm nun überall hin folgen. Auch wenn er auf die Straße geht, folgen sie ihm, unentwegt hüpfend, nach. Und das ist außerordentlich, denn man wird sich bewusst, dass Kafka es mit einem ganz kleinen Detail schafft, die Realität komplett zu verändern, mit einer einzigen Verschiebung.

Schon immer ist Franz Kafka ein sehr wichtiger Autor für mich gewesen, denn er hat vieles vorausgesehen und in seinen Werken immer eine Skepsis ausgedrückt, die auch ich gegenüber der Welt und unserem Leben empfinde. Kafka war entscheidend für mich. Es gab noch andere Autoren, die mich geprägt haben, so etwa Albert Camus und Luigi Pirandello. Pirandellos Kurzgeschichten sind vollkommen außergewöhnlich. Sie handeln vom Normalen und Anormalen. Er hat ja immer darüber geschrieben, weil seine eigene Frau psychisch krank war und er also wusste, wie dünn der Grat zwischen diesen beiden Daseinszuständen ist. Davon erzähle ich in La vie à l’envers (1964), von einem Mann, der sein Glück in der Einsamkeit findet, und dabei alle Menschen um ihn herum unglücklich macht.

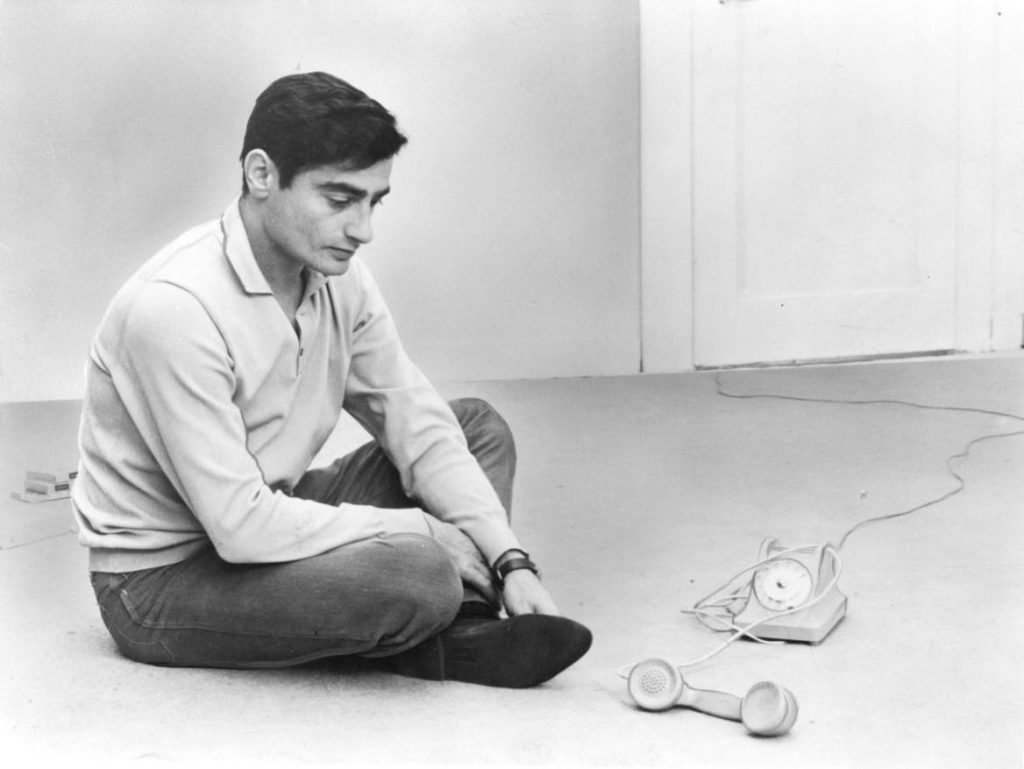

Foto: DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Gary Vanisian: Eine Skepsis gegenüber der Welt, oftmals verbunden mit einer sehr markanten Melancholie, ist allen Ihren Filmen eingeschrieben, auch eine sehr profunde Einsamkeit der Figuren, vergleichbar der von Charles Denner gespielten Hauptfigur aus La vie à l’envers. Worauf würden Sie das zurückführen?

Alain Jessua: Das ist Teil meiner Sicht auf die Welt. Das geht zurück auf meine Kindheit. Während des Zweiten Weltkrieges wäre ich mit meiner Familie fast deportiert worden, wenn nicht Freunde uns gerettet hätten, denn ich entstamme einer jüdischen Familie. Wir mussten durch ganz Frankreich fliehen, hier und da haben uns Leute versteckt, zeitweilig befanden wir uns auch im Bereich der italienischen Besatzung im Midi, was weniger gefährlich war als in den Gebieten der deutschen Besatzung – in meinem Roman Jardin au paradis (Ein Garten im Paradies) schreibe ich darüber. Es war sehr hart und wir haben nur mit viel Glück überlebt. Wobei ich Freunde hatte, die überlebt, aber noch mehr gelitten hatten als ich, denn meine Eltern konnten mit mir fliehen und mich beschützen. Dennoch ist diese Erfahrung für immer in mir geblieben, es waren die entscheidenden Jahre der Heranbildung zum Erwachsenen: Der Krieg begann, als ich 7 Jahre alt war, und endete, als ich 12 war. Daher verblieb diese Skepsis in mir, bis heute. Wenn mir jemand zum Beispiel sagt: „Ach, diese neue Regierung wird sehr gut werden“, dann antworte ich stets: „Warten wir ab.“

Die menschliche Zivilisation bewegt sich immer zwischen Rosa und Schwarz, es ist immer eine Mischung, nie nur gut oder schlecht. Und so ist in allem, was ich je künstlerisch gemacht habe, diese Skepsis enthalten. Vielleicht ist eine solche Skepsis auch gut, denn sie bewahrt uns davor, zu radikal, zu herrisch, zu exzessiv zu sein.

Ich habe viel in den schwierigen Momenten meines Lebens über das Menschsein gelernt. Als ich jung war und gerade als Regieassistent gearbeitet habe, hatte ich einen schweren Autounfall und überlebte nur knapp. Danach sah ich, wie Menschen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, eine unglaubliche Hilfsbereitschaft gezeigt haben, während andere, die ich für Freunde gehalten hatte, plötzlich weg waren.

Und was das Gefühl der Einsamkeit anbelangt: Ich will nicht zu viel sagen, aber es steckt etwas von mir in ihnen allen.

Gary Vanisian: Bemerkenswert an Ihren Filmen ist für mich auch, dass Sie für die großen Schurken, etwa den Figuren von Jean Yanne in Armaguedon (1977) und Gérard Depardieu in Les chiens (1979), trotzdem eine unverkennbare und ehrliche Empathie haben.

Alain Jessua: Das ist ganz unweigerlich, denn wenn ein Darsteller eine Figur spielt, und sei es den größten Schurken überhaupt, wird er natürlich eine Empathie für sie haben müssen. Er wird versuchen, sie zu verstehen. Sogar ich verstand die Figur, die Jean Yanne spielt, auch wenn es ein verachtenswerter Mann ist. Das für mich herrlichste Beispiel eines Mistkerls, der durch die Literatur verherrlicht wird, ist Richard III. Er tötet, er massakriert, er macht die schlimmsten Dinge – und doch fühlen wir letztlich mit ihm. Das ist Shakespeares Wunder. Im Laurence Oliviers Verfilmung des Stücks von 1955 spielt Olivier selbst Richard III. – und wir sind auf seiner Seite, bis zum Ende. Robert Hirsch, den ich in Traitement de choc (1973) besetzt habe, hat sich mit der Darstellung des Richard III. von der Comédie-Française verabschiedet. Es war markerschütternd. Das scheint mir etwas sehr Christliches: Wir beweinen diesen Schurken, und verstehen zugleich, dass das schrecklich ist.

Foto: DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Gary Vanisian: Was war Ihre Herangehensweise bei der Zusammenarbeit mit Ihren Darstellern?

Alain Jessua: Es gibt etwas, was alle Schauspieler hassen: Wenn sie das Gefühl haben, dass man besessener ist von der Technik als von ihrem Spiel. Für mich war das der Schlüssel, um einen Zugang zu ihnen zu finden. Sie ertragen es nicht, in einen technischen Apparat eingezwängt zu sein. Wenn sie das Gefühl haben, dass man sich stärker mit seinen technischen Mitstreitern austauscht als mit ihnen, dann ist es vorbei, dann können Sie auch den größten Schauspieler haben und mit ihm dutzende Takes drehen, es wird nicht gut werden. Erst wenn man mit ihm zusammen eine Lösung sucht, kann es gelingen. Denn im Film gibt man den Schauspielenden etwas, was sie nicht im Theater haben können: Im Theater treten sie einmal am Abend auf, sie haben nicht die Möglichkeit, etwas zu verbessern. Im Kino dagegen kann man versuchen, das Beste durch mehrere Wiederholungen zu finden. Ich glaube, dass das auch für Musiker*innen gilt, dass hier die Aufnahmesituation eine sehr große Anziehung hat. Und das, was für den Schauspieler im Theater das Publikum ist, das ist im Film für ihn der Regisseur, und wenn ein Schauspieler den Kontakt zu ihm verliert, wird es nicht funktionieren. Im Übrigen habe ich nie eine Rolle für einen Darsteller konkret geschrieben. Und selbst, wenn ich das getan habe, hat sie am Ende jemand anderes gespielt.

Paradis pour tous (1982, Alain Jessua)

Gary Vanisian: Sie haben ein besonderes, herausragendes Gespür für die Gestaltung weiblicher Figuren und gerade für die Inszenierung Ihrer Darstellerinnen, umso mehr, als es in einigen Filmen Nacktszenen gibt, die allerdings nicht exhibitionistisch oder voyeuristisch, sondern sehr natürlich und respektvoll wirken. Ich denke dabei vor allem an Fanny Cottençon in Paradis pour tous (1982).

Alain Jessua: Sie fühlte, dass die weibliche Hauptfigur eine wichtige Figur war. Es war anspruchsvoll zu zeigen, dass ihr Mann in Folge der Behandlung eine komplett verfälschte, veränderte Wahrnehmung der Wirklichkeit hatte.

Es gibt eine wichtige Sexszene zwischen den beiden, und Sexszenen zu drehen ist immer peinlich, aber Patrick [Dewaere] war sehr dezent, daher konnten wir sie schließlich ohne Probleme machen. Zudem sollte diese Szene auf keinen Fall erotisch sein. Er macht Liebe mit ihr, aber fast schon wie eine Maschine. Es gab hier für mich keine Vieldeutigkeit, das war keine Szene der Leidenschaft, das war eine Szene der Mechanik, wie alle Szenen dieser Art in Paradis pour tous. In Annie Girardots Nacktszenen in Traitement de choc war es auch recht einfach, es waren lediglich Szenen unter der Dusche oder am Strand. Es ist viel schwieriger, sobald man wirkliche sinnliche Erotik zeigen will, die es jedoch in keinem meiner Filme gibt. Doch ich glaube, dass es auch dann keine Probleme mit Nackt- oder Sexszenen gibt, wenn eine Frau oder ein Mann merken, dass man sie respektiert. Wenn man solche Szenen dreht, sind natürlich Teile des Filmteams im Raum, aber alle, die ich erlebt habe, waren rücksichtsvoll und vorsichtig. Und natürlich ist Sinnlichkeit grundsätzlich wichtig für mich, ich bin ein Mensch wie jeder andere und die körperliche Liebe spielt eine große Rolle. Sie ist Teil unseres Vergnügens, am Leben zu sein.

Foto: DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Gary Vanisian: Waren Sie beim Schreiben von Paradis pour tous von Aldous Huxleys Roman Brave New World beeinflusst, der eine vergleichbare dystopische Vision vom „Glück“ des zukünftigen Menschen zeichnet, das medikamentös hergestellt werden kann?

Alain Jessua: Nein, ich kannte den Roman damals nicht. Vielmehr kam mir die Idee zu diesem Stoff in Kalifornien in den USA, wo ich Ende der 1970er Jahre ein Casting durchführte. Ich hatte eine wunderbare Villa in Bel Air zur Verfügung gestellt bekommen, einem sehr wohlhabenden Viertel von Los Angeles in der Nähe Hollywoods. Ich kannte niemanden dort, verbrachte meine Tage allein und hatte bald etwas seltsame Zustände, weil ich weite Strecken des Tages ohne Gesellschaft in dieser großen Villa verbrachte. Eines Tages erledigte ich meine Einkäufe in einem Supermarkt um die Ecke und der Kassierer fragte mich: „How are you today?“ Ich sagte: „Oh, so and so.“ Auf einmal fühlte ich, dass ich den unsichtbaren Code verletzt hatte. Denn ich hätte sagen müssen: „Sehr gut, vielen Dank, und Ihnen?“ In Los Angeles herrscht nämlich die kalifornische Art vor, das ist anders als z.B. in New York City, hier möchte man zeigen, dass alle schön, freundlich, wunderbar sind, was tatsächlich ganz und gar nicht der Fall ist. Das fängt schon damit, dass in der prallen Sonne eine rotgebräunte Frau zur anderen sagt: „Oh, what a wonderful tan you have today.“ Alles ist vollkommen künstlich. Und ich habe mir selbst gesagt, dass es interessant wäre, eine Stadt oder ein Land zu zeigen, in dem alle glücklich sind – und dass es die Hölle ist! Es ist ein Fehler unserer Gesellschaft, dass wir uns Werbung anschauen wollen, in der alle und alles schön sind, in der sogar das Toilettenpapier schön ist. In allen meinen Filmen wollte ich mich kritisch mit unserer Welt auseinandersetzen.

Das Gespräch wurde geführt und redigiert von Gary Vanisian (Filmkurator und Filmemacher).

In Kooperation mit dem Filmkollektiv Frankfurt e. V. und Institut français d’Autriche zeigt das Österreichische Filmmusuem vom 5. bis 26. Juni 2025 die Filmschau Alain Jessua: Das umgekehrte Leben.